1949年、東京に生まれる。ボリス・ヴィアンに憧れた青年時代を経て、60年代後半からメディアの交流をテーマに音楽、映画、美術、舞台など幅広いジャンルの仕事を手掛けてきたプロデューサー/ディレクターである。

<音楽>

音楽評論家としてレコードのライナーノーツ執筆や雑誌上での評論活動を多数手掛けたことに始まり、ビートルズ、ピンク・フロイド、クイーン、ポリスなどに関する著書を相次いで出版。同時に「平凡パンチ」「週刊プレイボーイ」「ロードショー」などをはじめとする一般雑誌でも数多くの連載をもち、ジャンルを超えて物事にアプローチする視点と文章で人気を得た。80年代に入ってからは、セルジュ・ゲンスブールのコンピレーション・アルバム『ゲンスブールと女たち』の監修や2011年夏に再発されたピンク・フロイドのオリジナル・スタジオ・アルバム全14枚のライナーノーツの執筆を手掛け、それぞれ、ラジオの記念番組や関連イベントなどにも出演して新旧のファンを喜ばせた。

プロデューサーとしては、フード・ブレイン、コスモス・ファクトリー、ムーンダンサーなど、今や日本のロック史における伝説となっているバンドとの仕事の後、ピエール・バルー、梓みちよ、渡辺貞夫、日向敏文、デヴィッド・シルヴィアン、久石譲、谷村新司、舘ひろし、チェット・ベイカー、織田裕二、TOKU、DRUM TAOといった幅広いジャンルのアーティストのアルバム、書籍、映像作品、コンサート等を手掛けている。

マリアンヌ・フェイスフル、ニック・ロウ、10cc、ジャミロクワイ、ビョーク、シェリル・クロウら、そうそうたるメンバーが出演し、1989年から2015年の夏までの長期にわたって続いたイベント『キリンラガークラブ』のプロデューサーとしても知られ、新丸の内ビルディングでさまざまな アーティストやムーブメントをテーマにコンセプト・バーを展開した『TOKYO SOUL STATION』も商業施設内における画期的なプロジェクトとして評価された。

テレビではテレビマン・ユニオンの今野勉ディレクターと組んで『B円ヲ阻止セヨ!』、日本初の3時間テレビドラマ「海は蘇る」などで、画期的なアプローチを次々と成功させる。

映画音楽では、日活の『嗚呼!花の応援団』シリーズなど多数のプログラム・ピクチャーの音楽監督/音楽プロデュースをコスモス・ファクトリーと共に手掛けたことに始まり、伊丹十三監督の『マルサの女』以降、遺作となる『マルタイの女』まで(『静かな生活』を除く)の全7作品、台湾の候孝賢監督の『悲情城市』(ベネツィア国際映画祭金獅子賞受賞)、今や中国を代表する映画監督の一人となったチャン・イーモウ 監督の『紅夢』(ベネツィア国際映画祭銀獅子賞受賞)、和田誠監督の『真夜中まで』、阪本順治監督の『この世の外へ クラブ進駐軍』、李相日監督の『69 sixty nine』、数々の映画賞を受賞した伊勢神宮のドキュメンタリー『うみやまあひだ』などの作品で音楽監督や音楽プロデューサーを務め、国内外で高い評価を得た。

<アート>

アートの分野では、ロックと展覧会が融合した最初の成功例と評された、JAPANの『アート・オブ・パーティーズ』に始まり、横尾忠則展『瀧狂』、篠山紀信写真展『食』、『Tokyo Addict』、日本を代表する彫刻家のひとり、三澤憲司の集大成と言える『春の雪』、『ぴあ』の表紙を長年にわたって手掛けた及川正通作品展、田村能里子展、和田誠展、小林紀晴展のほか、ルー・リード、クイーン、シド・バレットなどのロック・アーティストのポートレートやステージ・フォトで有名な写真家、ミック・ロックが故・中村勘三郎を撮影した『魂~MICK ROCK meets 勘三郎』、デヴィッド・ボウイとの仕事で世界的に知られる鋤田正義の展覧会『SOUND&VISION』、『きれい』など をプロデュースした。

2016年秋には篠山紀信の新境地を開拓したと評価が高い「KISHIN Meets ART」もプロデュースしている。

2021年には写真集「時間~TIME BOWIE×KYOTO×SUKITA」を制作、美術館「えき」KYOTOの展覧会も大成功させている。

<インキュベーション>

数々のオーディションのプロデュースや自らのプロデュース・ワークを通じて発掘、育成してきた新人アーティストや人材は、今や、音楽、アート、エンターテイメントの各界で大きな流れを形成している。

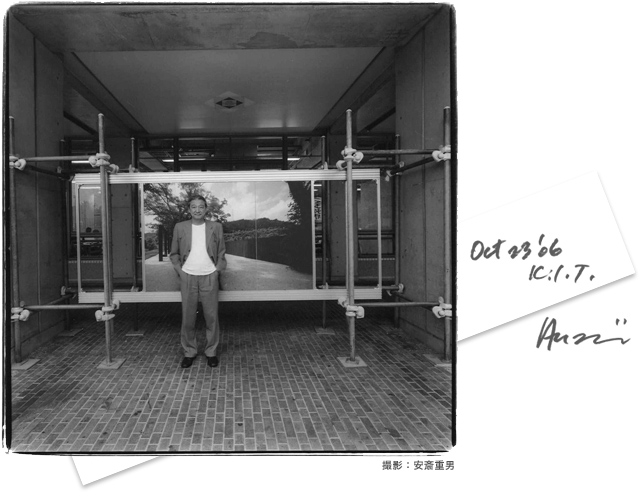

1987年に開館し、2007年10月に惜しまれつつ閉館した「KPOキリンプラザ大阪」を中心に展開されたキリンビールの芸術文化活動では、プロデューサーとして数々の展覧会をプロデュースすると共に、同社が新鋭のアーティストとの出会いと育成を目的として創設した『KPOキリンプラザ大阪コンテンポラリー・アワード』('93年からは『キリンコンテンポラリー・アワード』、2000年からは『キリン アートアワード』と改称)では創設当初から2002 年まで審査員を務め、ヤノベケンジ、束芋など現在は世界的に評価されている数々の新たな才能を発掘。その受賞展でもプロデューサーとして若手アーティストたちの才能を大きく引き出した。

アワードの受賞者のリストには、2000年にニューヨーク・タイムズが選ぶダンス・オブ・ザ・イヤーに選ばれたダンスカンパニーのH・アール・カオス、映画監督として活躍する犬童一心、映像/パフォーマンスユニット『キュピキュピ』主宰の石橋義正、彫刻家の岩崎永人らが並ぶ。

<メディア・ミックス>

今や当たり前のこととなった複数のメディアにまたがってのクリエイティブ・プロデュースだが、それを日本で最も早い時期に手掛けた人間の一人である。

メディア・ミックスを手掛けるプロデューサーとしての特徴は、時代を先取りするイメージ力、イメージをプロジェクトとして具体化するコーディネート力、膨大な知識の蓄積、そして、ひとつのコンセプトを継続、深化させていくマニアックな感性と意志といったさまざまな能力に裏付けられた「プロデュース力」が場面に応じて変幻自在な「技(わざ)」にその形を変え、多岐にわたる要素を含むプロジェクトをコントロールしていくところにある。

一例として、1987年に世田谷美術館で初めて開催された『MUSIC MEETS ART』は美術館でのコンサートという形態に先鞭をつけ、1999年にはその発展形として、アート・自然・音楽の融合というコンセプトを箱根彫刻の森美術館において現実のものとした。『MUSIC MEETS ART』はその後、『Audi MUSIC meets ART』と名前を変え、同美術館に多くの観客を集める夏の風物詩となった。

また、まだメディア・ミックスという言葉が一般的でなかった1982年に『ルキノ・ヴィスコンティ・プロジェクト』をプロデュース。17本のヴィスコンティ作品全ての音楽がLP10枚組のボックスセットで発売されたことに加え、その生涯の足跡をたどった篠山紀信撮影による写真集の出版、遺作による映画祭の開催、5日間にわたるFMでの特集番組の製作、そして立川が招聘したフランコ・マンニーノの指揮による東京フィルハーモニー交響楽団の演奏会などから成るこのプロジェクトは、彼がメディア・ミックスの草分けとして各界からの注目を集める一つのきっかけとなった。

1998年に大阪と東京で展開されたセルジュ・ゲンスブール関連の映画祭や、立川の著書『セルジュ・ゲンスブールとの一週間』とCDの連動などからなるゲンスブール・プロジェクトも、同じくメディア・ミックスの成功例として話題となった。

<書籍>

音楽評論家としての著作以外にも『名曲歳時記』、『セルジュ・ゲンスブールとの一週間』、『何気ないことを大切にする仕事術』、『父から子へ伝える名ロック100』、森永博志との共著による『シャングリラの予言』、『続シャングリラの予言』『ザ・ライナーノーツ』『ラプソディ・イン・ジョン・W・レノン』『音楽の聴き方』『I Stand Alone』など多くの書を著している。

2009年に発売された『TOKYO1969』では、ロックをはじめとするさまざまなカルチャーにとって伝説の年である1969年の東京をテーマに“ただその時代を回想するというのではなく、ドキュメンタリー映画のように本を作ってみたい”という言葉通り、時代と自らの来し方をクールでありながらリリカルなノスタルジーを交えた筆致でつづり、2016年に発売された石坂敬一との対談集『すべてはスリーコードから始まった』では、彼らがその長いキャリアの中で交流したあまたのアーティストと音楽シーンについてリアルに語った。いずれの本も、ムーブメントの現場に居た者ならではの視座・視点が、識者を中心に高い評価を得た。 出版プロデューサーとしては、加山雄三の『I AM MUSIC』、夏木マリの『81-1』などを手掛けた。

<現在に至る道>

2005年に愛知県で開催され、大成功の内にその幕を閉じた国際博覧会『愛・地球博』 EXPO2005 AICHI JAPANでは催事企画スーパーバイザーとして、布袋寅泰と日本フィルハーモニー交響楽団、ヨー ヨー・マ、松任谷由実といったビッグネームをフィーチャーし、会期を通して催された『Love The Earth』をプロデュースして高い評価を得る。

『愛・地球博』と前後して、各ジャンルのアーティストから政財界に至るまで多岐にわたる分野で世界中に張り巡らされた人脈と多種多様な実績から、企業や各種団体の文化活動のプロデューサーやブレーンを務めることがさらに増える。

2005年4月、桐朋学園芸術短期大学教授に就任。還暦を迎えた2009年には “仕事を選択するにあたっては個人的なレベルのものにウエイトを置く”ことを決める。金沢工業大学での公開講座『創造学』やトーク・ショーへの出演などエデュケーショナルな肌合いの仕事を多く手掛けるようになったことに加えて、諏訪大社での喜多郎のパフォーマンス、『中村勘三郎・金澤大歌舞伎』公演、こまどり姉妹と若手ロックバンドらが共演する歌謡イベント、故・美空ひばりの23回忌メモリアルイベント『HIBARI 7 DAYS』、人気FM番組をライブ化した『JET STREAMコンサート』、ムード歌謡の大ベテランたちとWAHAHA本舗のコラボイベントである『トーキョーナイトクラブ2012』、画期的な演出や斬新なサウンドプロダクションで高い評価を得た坂本冬美の芸能生活25周年コンサートなど、50年以上に渡って膨大なエンターテイメント・コンテンツを創造し、見聞きして始めて可能となるジャンル、メディア、そして時空さえも超えたプロデュースや演出に腕を振るっている。

2012年には、ホテルオークラ東京開業 50周年を記念して開催されチケットが即日完売となった松任谷由実の初のディナーショー『Real Dinner Show 時間の旅』をプロデュース。料理と音楽のコラボレーションの完成形とも評されたこのショーは、その評価の高さから同ホテルでの『THE 料理 SHOW』、『Silent Christmas ~Wishes for you~』、『Real Chritsmas Show 時の降る聖夜』へと発展していく。その後も、ホテル・オークラ本館改装前の最後の夏に開催された『キャステル・ナイト』や、自らがプロデュースした『海の京都展』の関連イベントとして催された『海の京都晩餐会』などに始まり、ホテルをベースに食のイベントやテクニクスの最高級システムでレコードをかけ、解説する“スーパー・オーディオ・ライブ”というプロジェクトもスタートさせ、展開を拡大させている。

布袋寅泰とオーケストラのジョイント・コンサート『GUITAR×SYMPHONY』をプロデュースしたことに続き、2013年には石井竜也と大編成のオーケストラをジョイントさせた『ANGEL DREAMS』のプロデュースや、河村隆一、SUGIZO、INORANというLUNA SEAのメンバー 3人にシシド・カフカ、TOKUらのアーティストを加えてロックの名曲をカバーする『KOBE SUPER SESSION』、故・ムッシュかまやつとCharを京都ホテルオークラのボールルームで初共演させる『KYOTO SUPER ROCK SESSION』、そしてTOKUのアルバム『Dear Mr.SINATRA』のプロデュースなど「ロックがまだ元気だった」時代を知る人々のプロジェクトを次々に成功に導いた。

寺山修司生誕80年記念音楽祭『冥土への手紙』のプロデュースや、宝生流能の渡邊旬之介とフラメンコギタリストの沖仁のコラボライブ『EAST meets WEST』、DRUM TAOとのプロジェクトなど、演劇・パフォーマンスと音楽がシンクロする領域の仕事や、『レッツ・プレイ・ピンク・フロイド』と題したピンクフロイドの音楽に合わせた金沢城ライトアップやレコードコンサートなど、ロックをコンテンツとした観光事業の仕事も多くなっている。

『音楽の歩み展』『世界を変えた書物展』『世界を変えたレコード展』、能登復興事業として「写真展 能登 復興へ向けて」などの展示のプロデュースや、立川市の映画館シネマシティで音楽関連の映画を最高の音環境で上映する『極音ナイト』、映画音楽をさまざまなアーティトがカヴァーするライブ『CINEMA MUSIC JAM』、東京国際映画祭の関連イベントで歌舞伎俳優の舞踏と映画をセットにした『歌舞伎座スペシャルナイト』などのイベントも手掛けるほか、FMCOCOLOのラジオ放送『RADIO SHANGRI-LA』では2015年放送開始から10年が経ち、そのユニークな視点のトークと選曲も評判になるなど、その衰えない活躍ぶりに注目が集まっている。